- 社労士24のリアルな体験談

- 勉強時間と勉強方法

- 独学と社労士24のそれぞれのメリット・デメリット

これらのことを知りたい方におすすめの記事です。

私のブログでは社労士試験に合格された方にインタビューをしています。

今回は8年目に社労士24を受講して合格された方です。

社労士24の体験記をベースに、かかった勉強時間や、独学との比較、社労士24がおすすめな人、おすすめできない人などを書いていただきました。

当記事の執筆者

初めまして、goodsun-studyと申します。42歳のときに資格の大原の社労士24を利用して、令和3年度(2021年度)の社労士試験に通算8回目の受験で合格しました。

まずは簡単に学習歴と社労士24を受講するまでに至った経緯を紹介します。

1年目は市販の教材(ユーキャン)で独学、2年目は通学で半年間の社労士講座(TAC)を受講、3年目〜5年目は仕事に育児が加わり、スクールに通う時間が捻出できない為、市販のテキストで独学しました。

5年目にYouTubeで苦手な分野のキーワード検索をしていたところ、資格の大原社労士講座講師の金沢先生の動画「社労士24」を視聴し、一気に理解ができた!という経験をしました。

その時は本試験の直前期だった為、「社労士24」は無料のYouTube動画の視聴のみで購入はしませんでしたが、何度も繰り返して観ることで疑問点が解消し、知識が定着していくのを実感していました。

独学での勉強に限界を感じた事と「社労士24」の講義動画の分かりやすさに惚れ込み、6年目~8年目はそれぞれ、資格の大原「速修コース」、「社労士24+直前対策コース」、「社労士24」で学習し、8回目の受験で念願の合格することができました。

働きながら社労士試験に合格しましたが、その時の拘束時間です。参考までに。

- 合格年度の勤務時間:週5日、1日7.5時間勤務=月150時間

- 月の残業時間:月5時間~10時間程度

- 通勤時間といった拘束時間:在宅勤務だった為、通勤無し。家事、子どもの送迎(学童保育、塾など)程度

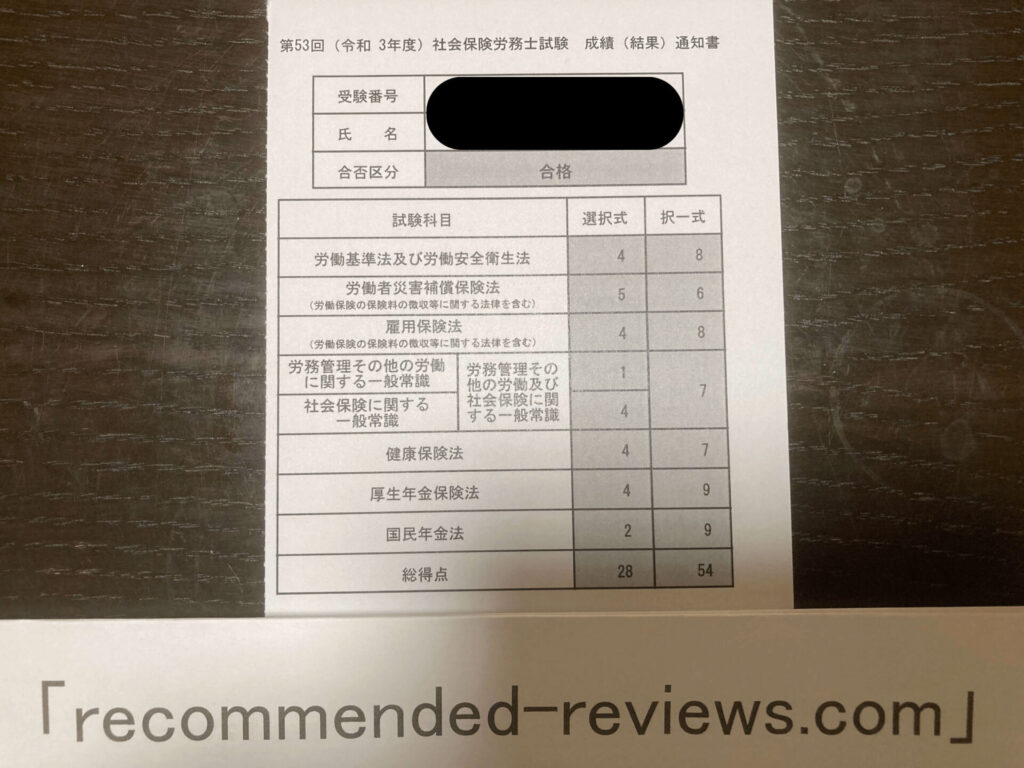

【選択式】28

- 労働基準法及び労働安全衛生法 4

- 労働者災害補償保険法 5

- 雇用保険法 4

- 労働管理その他の労働に関する一般常識 1(救済)

- 社会保険に関する一般常識 4

- 健康保険法 4

- 厚生年金保険法 4

- 国民年金法 2(救済)

【択一式】54

- 労働基準法及び労働安全衛生法 8

- 労働者災害補償保険法及び労働保険料徴収法 6

- 雇用保険法及び労働保険料徴収法 8

- 労働管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 7

- 健康保険法 7

- 厚生年金保険法 9

- 国民年金法 9

社労士試験、8年目の勉強時間

合格した年の9月から5月までは平日は1日2時間、休日は5時間、直前期の6月から8月までは平日は1日2時間勉強して、休日は一日中勉強していました。およその合計の勉強時間は960時間くらいです。

- 労働基準法 10% 96時間

- 労働安全衛生法 5% 48時間

- 労働者災害補償保険法 5% 48時間

- 雇用保険法 5% 48時間

- 労働保険料徴収法 5% 48時間

- 労働管理その他の労働に関する一般常識 10% 96時間

- 社会保険に関する一般常識 10% 96時間

- 健康保険法 10% 96時間

- 厚生年金保険法 20% 192時間

- 国民年金法 20% 192時間

社労士24のよかった点

アウトプットに時間をかけられ、成績が伸びた

社労士の勉強を始めた1年目は健康保険法の学習の途中までしか学習ができませんでした。私にとっては初めての法律の勉強、そして試験範囲が広い事が原因で試験範囲の学習が終わらないまま本試験に臨む事になってしまいました。

インプットだけでなくアウトプットについても十分とは言えず、学習を終えていた労働科目についても解きっぱなしで復習が中途半端な状態。

2年目以降は一通り試験範囲の学習は終わったものの、理解が不十分な状態の為、アウトプットをしても正答率は低く、見直しに多くの時間が取られてしまいました。結果的に十分なアウトプットの量が確保できませんでした。

そのような状態で得点が伸びず、困っていた時「社労士24」の講義動画をYouTubeで見つけ、資格の大原のHPで「社労士24」の案内動画を視聴しました。

「社労士24」ではインプットを短時間で効率的に行う事で、相対的にアウトプットの時間を多く確保することができるように作られてます。

それまでは「インプット7、アウトプット3」の割合だったのが「インプット3、アウトプット7」に逆転することができたのも「社労士24」のおかげです。

それだけではなく、インプットの質が高くなった事により、アウトプットの正答率が上がりました。苦手だった年金科目の本試験(択一式)での得点を見てみると、以下のように点数が伸びています。

- 厚生年金保険法:「社労士24」学習前→平均4.6、「社労士24」学習後→平均6.7

- 国民年金法:「社労士24」学習前→平均4.4、「社労士24」学習後→平均6.3

※「社労士24」学習前=1年目~5年目、「社労士24」学習後=6年目~8年目

合格年度の本試験(択一式)では、厚生年金保険法・国民年金法ともに「9」得点することができ、苦手科目から得点源の科目になりました。

社労士24受講時の成績の変化

- 厚生年金保険法:「5」(2019年度)→「6」(2020年度)→「9」(2021年度)

- 国民年金法:「3」(2019年度)→「7」(2020年度)→「9」(2021年度)

「年金科目が苦手。。」という受験生は多いと思います。私もそうでした。ただ、択一式では得点配分が「10点」ずつ、2科目合計「20点」分になりますので、得点源にできると大きいです。

社労士24はチャプターが細分化されてるため、「過去問で頻出なのに、何度も間違えてしまう問題」については、その範囲のチャプターを視聴して復習でき「最短距離で理解が進んでいく感覚」を得ることができます。

仕事や家事をしながら、限られた時間で学習する方にとって、効率的に学習ができることは本当に助かりました。

無駄のなさ

「社労士24」は過去問の出題傾向を分析し、頻出論点が詰まったテキスト構成になっています。

独学の場合では細かい判例などを深堀しがちですが、社労士24はそういった合否に関係ない論点の掲載はなく「これだけやれば合格点が取れる」頻出論点に絞ったテキストです。無駄が一切ありません。

特に直前期では1.5倍速であれば16時間で全範囲の総復習ができ、実際に本試験では短期記憶による効果を発揮したことで、得点できた問題が多数ありました。

また、動画講義は録画の為、ライブの講義では当たり前にある「講師の板書が終わるのを待つ時間」や「え~」「あ~」という繋ぎの言葉が入っていないことも聴いていて心地良く、かつ、時短学習になりました。

スキマ時間でも学習が可能。そのため、続けられた

先ほど述べましたが、「社労士24」はチャプターが細分化して構成されています。

例えば、労働基準法の「総則」は3分、というように項目ごとに細かく分かれていますので、何度も間違えてしまう苦手分野のチャプターを繰り返しも視聴する事が出来ます。

朝、出勤前の準備時間や食器を洗っている時などのちょっとしたスキマ時間でも学習ができる為、学習の継続という意味でも効果がありました。

「社労士24」のユーザーの間で有名なのが「洗濯24」や「掃除24」「ウォーキング24」など「ながら勉強」です。自分のライフスタイルに合った「〇〇24」を見つけられると、楽しく学習が続けられると思います。

また、こちらは参考までに記載させていただきますが、私は1回目、2回目は画面を観て視聴していましたが、3回目以降は音声だけを聴くようにしていました。

理由は1回目、2回目の視聴で「ここでアニメーションが入って、あの説明があったな」、「ここで先生が語呂を入れていたな」とおぼろげにでも画面が頭にはいっているので、音声だけでも画面がイメージができるようになるからです。

尚、音声で画面のイメージができるようになると、改めてテキストや動画の画面を観た時に記憶に定着しやすかったという経験もありました。

➡社労士24のサンプル講義はこちらSNSで金沢先生が一緒に併走してくれた

金沢先生は、社労士講座の講師歴20年超のベテラン講師で、知識・経験に裏打ちされたご説明には説得力がありました。

例えば、出題範囲が広い一般常識科目の学習法では「広く、浅く」「毎日ちょっとずつ」学習をするようにアドバイスをいただきましたが、限られた学習期間で力の入れ方(時間配分)を最初に教えていただける事で、落ち着いて学習を進めることができました。

他には、最初の科目である労働基準法に時間を掛けすぎてしまう事を日本史の勉強に例えて「縄文時代だけに詳しくなってもダメ」「バランスよく学習をしていきましょう」と話してくださり、学習のペースメーキングという意味でも助かりました。

また、金沢先生はTwitter、YouTube、ブログなどのSNSや無料のメールマガジンで定期的に受験に関する発信をしてくださっています。

#twitterで選択対策

— 時間の達人 社労士試験/金沢博憲/社労士24/資格の大原 (@Sharoushi24) August 2, 2023

平成31年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が免除されている。保険料が免除されるには、市区町村に届出を行う必要があり、出産前の届出は、出産予定日の【?】から行うことができる。

Twitterではメールマガジンで出題された問題が数日後に出題される、という仕組みになっていて、忘却防止に役立ちました。

Twitter、YouTube、メールマガジン、ブログは連動しており、詳細を知りたい場合は、文字数制限のないブログの記事を読み、動画がある場合はYouTubeを視聴していました。

私は受験生であった当時、金沢先生のTwitterを見たい為だけにTwitterのアカウントを作成しましたが、社労士になった今もフォローを続けており、勉強させていただいています。

Twitterの「時間の達人 社労士試験名言bot」では「迷うのは、進む先があるから。悩むのは成し遂げようとするものがあるから。悔しいのは本気だから。」という金沢先生の言葉で励まされた思い出があります。

「社労士受験生に伴走する」という信念で活動をされている金沢先生の言葉によって、受験勉強が継続できたという受験生も多いと思います。

秀逸な語呂で楽しく記憶

「社労士24」講師の金沢先生といえば、語呂合わせの達人。私が一撃で暗記できた語呂は「く、く、くまのプーさん」です。

こちらは雇用保険法で「基本手当」が支給される日数についての語呂合わせですが、この語呂合わせで解ける問題が出ると、自動的にプーさんの映像が浮かぶようになり、試験中でもニヤけていたのを覚えています。

雇用保険法は覚える数字が多く、しかも選択式では数字が選択肢になっている事が多いので他の語呂合わせでも金沢先生のアイデアに助けていただきました。

直前対策では、学習の総仕上げが可能

「社労士24+直前対策」コースには、直前期に「科目横断まとめ」「法改正対策」「労働統計・白書対策」も含まれています。

例えば「被保険者の定義」など、学習が進む事によって科目ごとの違いが曖昧になりがちです。基礎的な内容(試験にも頻出される内容)については、「科目横断まとめ」で整理をすることができ、得点アップに繋がりました。

「法改正対策」については、各科目ごとの講義で説明がありますが、講義が終わった後に法改正になるケースもあり、そのフォローにもなっています。

講義内で既出の内容については復習ができ、大変助かりました。

また、法改正は今年施行のものだけではなく、数年前の法改正が出題されることもありますので「社労士24」では3年度分の法改正の内容を纏めたテキスト構成になっていますので、1冊で法改正対策は十分に対応ができました。

最後に「労働統計・白書対策」については、支えなしにテキストを机に立てられるほどボリュームが多いのが特徴ですが、ポイントを絞った構成になっており、直前期の限られた時間でも無理なく学習することができます。

社労士試験全般の勉強方法

1~7年目で不合格になったことの反省点

私が1~7年目に社労士試験に落ちた原因は

- 学習スケジュールを立てても予定通りに進められなかった

- 一人でやっていると甘えが出てしまい、テキストを読むだけで学習した気になっていた

- 分からないことがあっても、質問できる相手がいない為、そのままにしてしまっていた

です。特に独学をしていた時は、学習に費用が掛けづらい状況でもあり、結果的には遠回りな学習をしてしまっていました。学習に使える時間が限られているからこそ、効率的に力が付けられる方法が必要と感じた時期でした。

勉強方法の工夫

一周目に問題を解く際、一問ずつに「〇」「△」「×」のマークを付けました。

- 「〇」正解。論点も理解している問題

- 「△」正解したが、論点が理解できていなかった問題

- 「×」不正解

二周目は「△」「×」の問題だけを解き、更に間違った問題を三周目に解きました。論点が理解できていない問題、不正解の問題はテキストに戻り、問題番号を書くようにしてました。問題にはテキストのページを書き、テキストと問題を繋げるようにすると復習の際に役に立ちます。

働きながら時間を作る方法

働きながら時間を作るコツは3つあります。

1点目は学習記録を残すことです。「Studyplus」のアプリで毎日の学習記録を付けて、1週間の達成目標時間を設定し、毎週、チェックしていました。

2点目はスキマ時間に学習することです。資格の大原「トレーニング問題集(トレ問)」アプリ(別売り)で、スキマ時間で勉強。「1問30秒」と制限時間を設けて、短い時間でも成果を意識して問題を解いていました。

3点目は家族に宣言することです。学習方法ではありませんが、学習時間を確保するためには家族の理解が必要です。社労士になりたい理由やどのくらいの学習時間が必要なのかを、家族に説明する時間を取りました。

模試の結果を伝えるようにしたり、家族に問題を出してもらったりと学習の見える化を意識したことで、応援してもらえました。

独学と社労士24のメリット・デメリット(まとめ)

最後にここまでのまとめとして、独学と社労士24のメリットとデメリット、社労士24がおすすめな人、合わない人を箇条書きにしました。

独学のメリット

- 費用が抑えられる

- 自分のペースで学習ができる

独学のデメリット

- モチベーションの維持が難しい

- ペースメーカーがいない為、不安を感じる

- 質問できる相手がいない(学習サポートが受けられない)

社労士24のメリット

- 最短でインプットが可能

- アウトプットの時間が確保しやすくなる

- スキマ時間で学習ができる

- 学習スケジュールがある為、学習ペースを保ちやすい(決まったペースで教材が届く)

- TwitterやYouTubeの「社労士24ライブ」で「社労士24」ユーザーと繋がり、励ましあうことができる。モチベーションの維持もできる。(私の合格年度では「社労士24ライブ」に1,000名以上の受験生が参加されていました)

社労士24のデメリット

- 費用が掛かる

- 通信教育の為、ライブ授業を受けたい方には向かない

社労士24がおすすめな人

- お仕事、家事などで忙しく、まとまった時間が取りづらい

- 学習スケジュールを立てるのが苦手

- 合格点を取る為に語呂合わせで覚えてもOK

- 合格するためにはある程度の自己投資は必要だと思っている

- 面白い先生と一緒に学習したい

社労士24が合わない人

- 通学での生講義が合っている

- すべて理論で理解をしたい(語呂合わせは邪道)

- 学習に費用を掛けたくない

私のブログでは資格の大原、TAC、フォーサイトといったスクールを利用して社労士試験に合格された方、独学で合格された方にインタビューをしています。こんなこと聞いてほしいなどありましたら、下の記事から問い合わせお願いします。

コメント